- Inicio

- Patrimonio cultural inmaterial

- Resultados de búsqueda

Patrimonio cultural inmaterial

(309 resultados)

Corresponde a aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que los colectivos, grupos o personas reconocen como su patrimonio cultural y se transmiten de generación en generación. En 2008 Chile ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, 2003), reflejo del compromiso estatal por fortalecer una comprensión más amplia de este acervo.

El Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile responde a las indicaciones que la convención hace a cada Estado Parte. Por ello, enumera y describe los patrimonios culturales inmateriales de las comunidades que habitan el territorio nacional y/o se encuentran en riesgo.

Canto a lo poeta

Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca

Canto a lo poeta

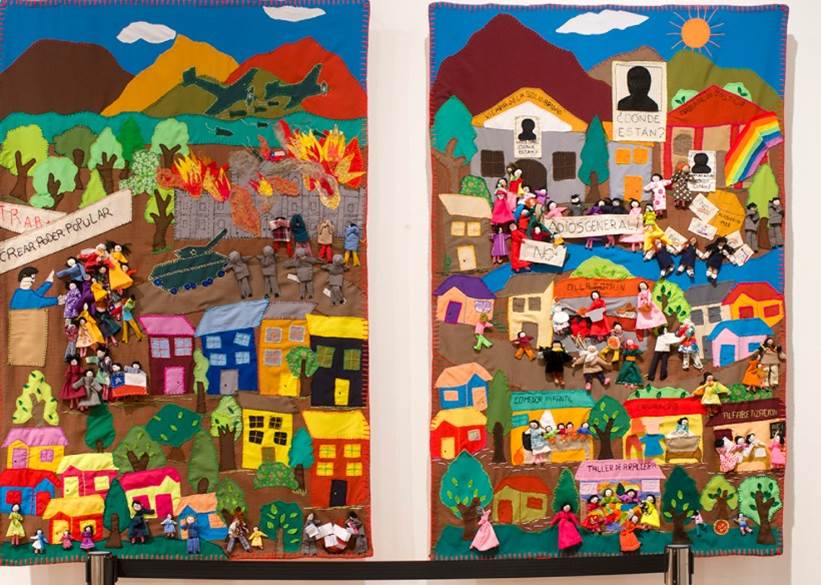

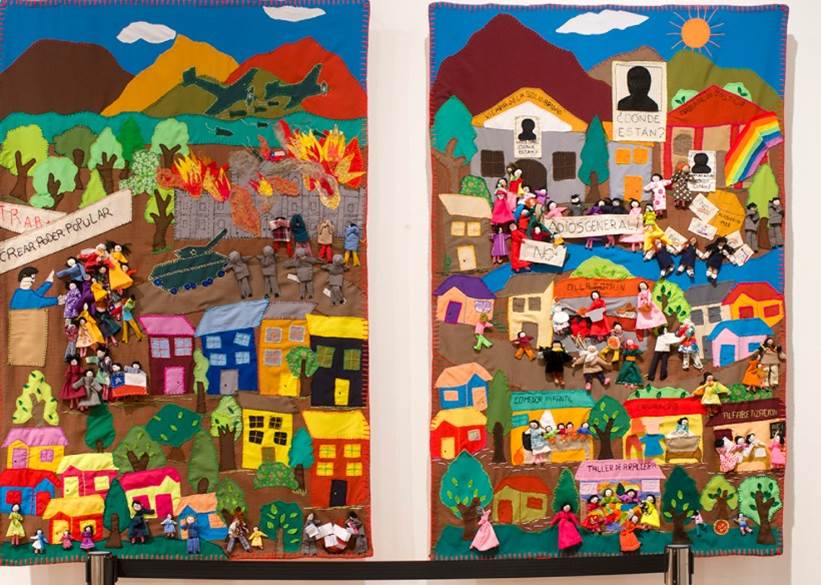

Arpilleristas de la Región Metropolitana: Técnicas y saberes asociados a la narración visual e imaginarios comunitarios

Modo de vida asociado a las labores del campo en Torres del Paine

Canto campesino de la región del Maule

Canto a lo poeta

Sistema de ganadería altoandina de camélidos sudamericanos de las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal, El Loa y Copiapó

Canto a lo poeta

Mostrando: 104 de 309

Teatro tradicional de títeres

Canto a lo poeta

Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca

Canto a lo poeta

Bailes chinos

Arpilleristas de la Región Metropolitana: Técnicas y saberes asociados a la narración visual e imaginarios comunitarios

Modo de vida asociado a las labores del campo en Torres del Paine

Canto campesino de la región del Maule

Canto a lo poeta

Bailes chinos

Sistema de ganadería altoandina de camélidos sudamericanos de las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal, El Loa y Copiapó

Canto a lo poeta

Mostrando: 104 de 309